歌舞伎を観てきました。

歌舞伎座です。

何年ぶりかの2回目。

会場は撮っていいみたいで、

公演はダメです。

1階の後ろは、

2階席の下になり天井が低いです。

横の席は机があります。

そして入り口は裏側の壁にドアがありました。

2階席。

花道が少し見えます。

3階席。

高いですね。

前回は3階席の後ろの方で、

花道が見えないとこでした。

今回は1階アリーナ。

前の方ですが、

右側なので花道から遠いとこ。

館内は食事処や喫茶店、

売店、お土産屋などがあります。

散策もおもしろいですね。

歌舞伎座です。

何年ぶりかの2回目。

会場は撮っていいみたいで、

公演はダメです。

1階の後ろは、

2階席の下になり天井が低いです。

横の席は机があります。

そして入り口は裏側の壁にドアがありました。

2階席。

花道が少し見えます。

3階席。

高いですね。

前回は3階席の後ろの方で、

花道が見えないとこでした。

今回は1階アリーナ。

前の方ですが、

右側なので花道から遠いとこ。

館内は食事処や喫茶店、

売店、お土産屋などがあります。

散策もおもしろいですね。

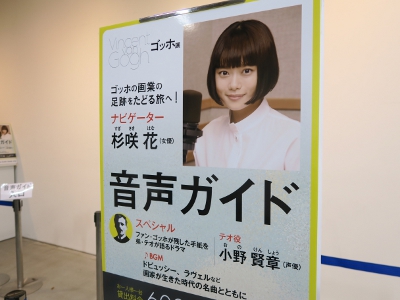

上野の森美術館

多分過去に何回もやっているであろう、

ゴッホ展。

初めて行ってみました。

今回は、

弟との関係性や、

書簡、

オランダ時代のハーグ派、

パリ時代の印象派、

とかの流れだと思います。

音声ガイドは、

杉崎花さんと小野賢章さん。

約35分600円。

流れの中で、

作風の変遷がおもしろいですね。

ザ・ゲートホテル東京に行きました。

THE GATE HOTEL 東京 by HULIC

エレベーターで4階へ。

降りるとすぐにラウンジ。

ちなみに24時間営業。

ルームサービスがない為だそうです。

チェックインしてお部屋へ。

案内はないです。

エレベーターはカードキーを中でかざす系。

クラッシー キング

(36㎡)

この右奥にバスルームがあります。

バス・トイレが別です。

バスルームは椅子もあります。

パジャマがよかった。

ナイトウェアか。

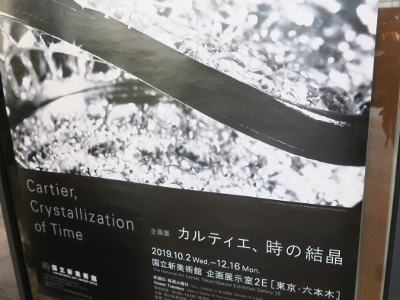

カルティエ、時の結晶

国立新美術館

最終日に行ってみました。

まあまあ混んでる。

写真は一部可。

音声ガイド並んでるなと思ったら、

なんと無料でした。

スマホみたいなもので、

場所に近づくとボタンが現れるというもの。

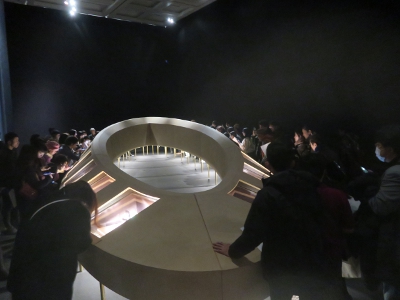

「イントロダクション」

1908年製造の大きな時計を、

逆行化して修復。

通路の真ん中に鎮座し、

インパクトあり。

横を通って進みます。

「序章」

時の間

ミステリークロック、プリズムクロック

時計の針が浮かんで見えるって物。

様々な職人が携わり完成まで時間がかかります。

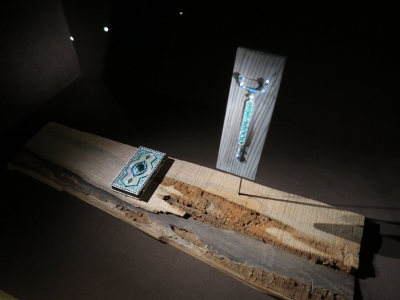

「第1章」

色と素材のトランスフォーメーション

色彩の組み合わせが独特らしいです。

素材の探求もすばらしく、

カワセミの羽根や化石化した木など、

ジュエリーっぽくないものを使っています。

「第2章」

フォルムとデザイン

動きを感じさせるつくりや、

偶然を取り入れるデザイン。

「第3章」

ユニヴァーサルな好奇心

世界各国の文化や自然など、

インスピレーションの源になるってことです。

ここからは写真OK。

カルティエの考え方や歴史ですね。

そして宝石と空間の融合というか、

空間の中に宝石をどう置くか。

そして全体の部屋自体がアートってことですね。

ショップの図録の数がすごいぞ。

そして、

どんどん売れる。

そして、

スタッフが奥からどんどん持ってくる(笑)。

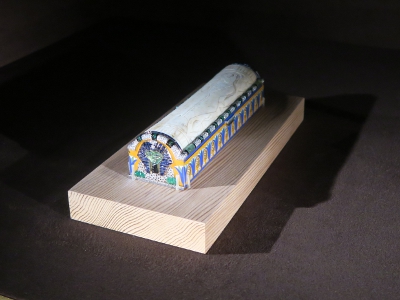

加藤清正像。

造ったのが関ヶ原後の、

清正や福島正則などの西国大名なので、

清正の像があるのかな。

1609年家康により築城決定、

1610年に着工。

初代城主は、

家康の9男義直。

御三家筆頭、

尾張徳川家の居城です。

正門。

西之丸。

西南隅櫓。

この内側が本丸で、

左に見えるのが天守です。

本丸表二之門。

本丸表二之門と共に、

現在は復元されてない本丸表一之門と、

桝形虎口だったんですね。

本丸に入るとすぐに、

本丸御殿。

新しい。

2009年から復元開始し、

2018年に全体公開したようです。

藩主の住まいですね。

1615年に建てられました。

1945年の空襲で全焼失。

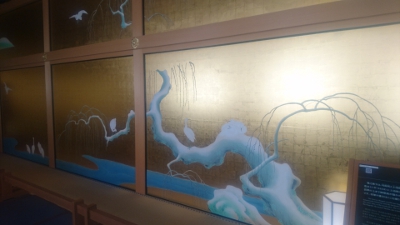

大廊下の絵。

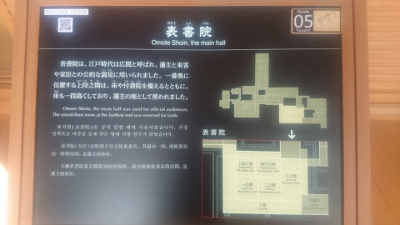

表書院。

謁見の間ですね。

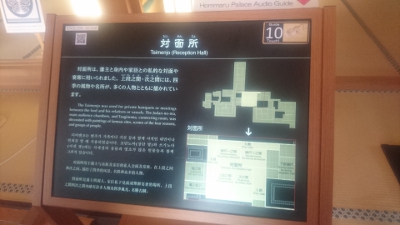

対面所。

身内や家臣との対面や宴席用でしょうか。

上段之間の天井は、

二重折上げ小組格天井になっています。

鷺之廊下。

対面所と上洛殿を結ぶ廊下です。

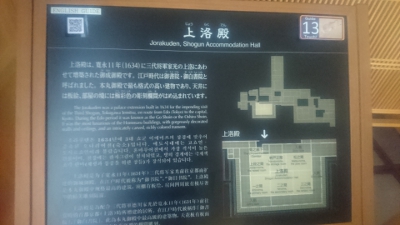

上洛殿。

1634年に家光の上洛に合わせて増築されました。

三之間。

二之間。

一之間。

太鼓に乗っているニワトリは、

平和ってことのようです。

上段之間。

飾金具の説明を近くのスタッフがしていました。

ブドウとリスが描いてありますが、

武道に利するってことみたいです。

上御膳所。

ここで盛り付けをして、

奥の一段高くなった御上段に置くみたいです。

本丸御殿は入り口に音声ガイドがあるので、

使った方がいいです。

しかし、

全然推してないっぽい。

もっと借りやすくした方がいいです。

100円で激安ですけど、

あれではただでも借りないでしょう。

座って名前住所電話番号を書かせてますので、

時間がかかる。

個人情報取ってないで、

100円でどんどん借りてもらった方がいいでしょ。

春風亭昇太さんを使っているのにもったいない。

天守閣は耐震工事中で閉館。

1945年に焼失し、

1959年に再建。

そして木造復元を進めているようです。

二之丸や御深井丸まで見れませんでした。

しかし、

本丸御殿は見ごたえあり。

行くべし。

おそらく。

特に冬。

「雪遊び」ってイメージ的には、

雪合戦したり、雪ダルマ作ったりって感じですが、

何か変わったのはないのかな。

雪国に冬に来て、

何かあるのではないかと。

雪遊びをするにあたり、

道具から揃えよう、

カタチから入ろうってのも当然ありますが、

レンタルって手もあります。

スキー、スノボーって持ってる人いると思いますが、

スノーバイクって持ってる人います?

なかなかいないと思いますが、

スキー場でレンタルできますのご安心を。

スノーバイクで遊ぼう。

道具はスノーバイク本体のみ。

ヘルメットもいるのかな。

ってことで、

乗ってみましょう。

本体は重いんですが、

滑らせてリフトまで行き、

バイクに乗る状態でリフトに乗る感じです。

バイクのハンドルが腿にきます。

重いぞ。

まあリフトの座席に、

シャフトを少し当てながら乗ればいけます。

乗ります。

まっすぐは多分いけると思いますが、

曲がれるのか。

これは難しいので、

マスターするとすごい面白いと思います。

テールをずらして乗ってましたが、

おそらくファンスキーみたいな感じがいいかも。

ハンドルがあるのでハンドルを使ってしまうけど、

実際は自転車的な感じかも。

重心というか、

体重移動というか、

傾けるというか。

曲がらないと腕に力が入るんですね。

曲がれ!曲がれ!と(笑)。

すると、

腕が筋肉痛。

帰りの車の運転も大変です。

カーブもなんかドリフトしてる感覚に、

そして腕に力が入る(笑)。

さあこの感覚を味わうには、

スノーバイクに乗るしかない!

今後の流れはどうなるのか。

光本さんの価格自由を、

ホリエモンが使っていたんですね。

付加価値が付く人であれば、

これでいけるでしょう。

本がチラシのクラウドファンディング。

リアルとの融合ですね。

信用が大事なのは、

いろいろ言われてます。

信用をためる。

信用がお金に変わる。

しかし、

お金の換金率が悪い。

手数料がかかってるイメージですね。

何かがすごい減る。

光本さんもこのイメージなんでしょう。

物で物を買う物々交換を進めてますね。

結局、

マネタイズは必要ない。

信用で物が買えるのでは?

ってことでしょうか。

キャッシュレスが進んでますが、

リアルなお金どころか、

お金自体を使う機会が減っていくのか。

個人が発信できる時代。

ユーチューバーなど。

ここにプロが参入してくる時代に入りました。

テレビ業界、芸能事務所なども変わってきますね。

YouTubeのプラットフォームは強いので、

ここを使っていくしかないのでしょうか。

というかプロの制作会社&テレビ局が、

お金を投入して潰しにくるってことかな。

テレビと違ってネットはロングテールでいけるだろうから、

マルチターゲットにする必要はなく、

ターゲットを絞って作れるでしょうし。

今後も注目。

国立新美術館

小雨の中、

国立新美術館に。

ボルタンスキーさんの、

日本では過去最大の回顧展だそうです。

これは見なければ。

撮影は一部OK。

前半はほぼNG。

記憶や死といった感じのものが多いかも。

カーテンみたいな作品があり、

そこを通るとは思わず戻ったら、

「そちらからどうぞ」的になりました(笑)。

「幽霊の廊下」(2019)

幽霊の影絵的なものは、

最後の教室にもあったかな。

「ぼた山」(2015)

黒い服が積まれている作品。

大地の芸術祭では、

地元民の古着が積まれていましたが、

これは炭鉱の町で作られた作品。

黒くなり個性がなくなったものになっています。

「スピリット」(2013)

天井から下がるヴェールは、

今までの作品と関連するものが印刷されています。

霊魂のイメージなのか、

今も作品は生きているってことなのか。

「アニミタス(白)」(2017)

カナダ北部の厳しい環境での撮影動画。

物体を残すのではなく映像のみで、

神話を作り出すってことのようです。

「発言する」(2005)

近づいたら話かけてきます。

質問ですね。

日本語のあと、英語で繰り返します。

びびった。

「ミステリオス」(2017)

パタゴニアで撮影された映像。

ラッパ状のオブジェで、

クジラとコミュニケーションをとろうとしたものです。

クジラは人間の知らないことを、

知っているのではないかってことかな。

「白いモニュメント、来世」(2019)

来世って書いてあるとこをくぐると、

撮影禁止になります。

その手前には、

コンクリートジャングルなのか墓地なのか、

彷徨い歩くってことみたい。

展覧会全体を作品として見せるってことみたいですね。

ゆりかごから墓場まで。

また大地の芸術祭で会えるでしょうか。

本日は長岡に行ったので、

千秋のユニクロに行ってみました。

レジがほぼ、

その無人レジになっています。

4、5台くらい。

有人レジは包装だったり、

特殊な場合だと思います。

1台分くらいのデスクで、

サービスカウンターみたいになってます。

無人レジは、

1メートルくらいのデスクというか、

大きなコピー機みたいな大きさ。

1. 商品の入ったカゴを、

くぼみに置く

2. カゴを置いた左にあるタブレットを操作し、

現金など支払い方法を選択

3. 自動でカゴの中の商品を認識

(5秒くらいかな)

4. タブレットに商品名、

数量、料金が表示される

5. 支払い

私はiDだったのでタブレットの下にあった、

スマホくらいの大きさの物に認識させて決済。

6. タブレットの下のスマホみたいな物の下から、

レシートが出てくる

7. カゴを取って振り向いた側(反対側)

にある台で商品の袋詰め

まず、

RFIDタグの認識が結構早い。

タグは、

商品についている値札みたいな感じで、

紙でしょう。

シールとか。

それを光に透かして見ると、

模様が見えます。

これを読み取ってるのかな。

山盛りでも隠れてても、

読み取るってことなんでしょうね。

お年寄りも、

「ユニクロさん最先端ね~」

みたいなことを言っていた。

これもすごいなと。

長岡は都会だ。

めんどくさい~

みたいなこと言うと思ってたので(笑)。

ごめんなさい。

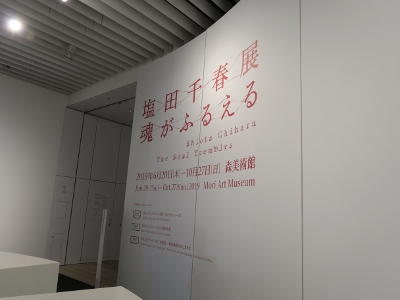

森美術館

「どこへ向かって」

大海に浮かぶ小舟が、

先の見えない未来を連想。

まだエスカレーターの入り口なのに、

早くも作品がでてきます。

六本木ヒルズに来ました。

塩田千春さんは、

大地の芸術祭の下鰕池の作品「家の記憶」でおなじみですね。

今回の塩田千春展は、

25年間の活動を体験できる過去最大規模の個展ということです。

撮影できるとこと、

できないとこがありました。

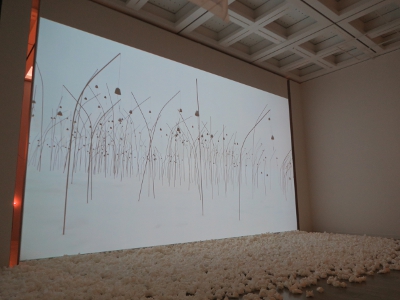

「手の中に」

「不確かな旅」

赤い糸で、

これからの多くの出会いを示唆しているのではないかと。

自分が作品と一体になっている感覚。

そして自身が作品に現れなくなり、

「不在のなかの存在」を表現してくるんでしょうね。

いろんなも物に記憶が残っていて、

服にも洗っても落ちない記憶がある。

この辺りはボルタンスキーさんに似てるかな。

「静けさの中で」

隣の家が火事になった記憶から。

黒い糸は負のイメージでしょうか。

そう考えると「家の記憶」は、

そういうイメージなのかな。

そんなことはないだろう。

「時空の反射」

真ん中に鏡があります。

実際のドレスと鏡の中のドレス。

そして鏡の裏側にもドレスがあり、

実際のドレスはどれなのか。

これは不在のなかの存在も、

よくわからない感じに表してるのかな。

「内と外」

空間の境界を表しています。

どこかで見た作品だと思ったら、

金沢21世紀美術館で見た「記憶の部屋」ですね。

ベルリンの壁崩壊後の窓枠を使っているようです。

「集積-目的地を求めて」

蚤の市で見つけたスーツケース。

約430個。

いろんな旅をしてきた記憶がつながっているのか。

「不確かな旅」と同じように、

これからの旅の出会いを示唆しているのか。

集積:目的地を求めて。 pic.twitter.com/o8wdYDE7ex

— 村山 和典 (@nori_murayama) July 3, 2019

ドイツではマリーナ・アブラモヴィッチさんに師事していたらしいです。

ここでも大地の芸術祭の作家さんが出てきますね。

上湯の「夢の家」もおもしろいです。

基本的には、

不在の中に存在を感じさせるってことでしょうか。

様々な物の記憶、

今後の未来。

そして、

自然との一体化。